[특별기고]공공의 한계를 넘어, '성과에 투자하는' 새로운 메커니즘임팩트채권(SIB, DIB)이 여는 민관협력의 미래이예은 | 경희대학교 국제대학원 겸임교수

들어가며: 공공예산만으로는 부족한 시대전 세계적으로 복잡한 사회문제가 심화되는 가운데, 정부 주도의 예산과 복지만으로는 지속가능한 변화를 만들어내기 어렵다는 자각이 확산되고 있다. 빈곤, 교육, 보건, 환경 등 다양한 영역에서 공공재원의 한계가 명확해지면서, 민간자본을 공공성과 연결하는 새로운 금융 메커니즘이 주목받고 있다. 바로 임팩트채권(Impact Bonds, IB)이다(이예은 외, 2024). 임팩트채권은 SIB(사회성과연계채권, Social Impact Bonds)와 DIB(개발성과연계채권, Development Impact Bonds)로 구성되어 있으며, '결과에 따른 지불(Pay For Result)' 논리를 바탕으로 고안되었다. 실제 자본시장의 '채권'과는 다른 개념으로, 사회적 결과에 대한 미래의 '계약'이라 할 수 있다(곽제훈, 2014). 임팩트채권은 정부와 시장 실패가 있는 분야에서 악화된 사회문제를 해결하기

위해 전통적인 국가의 개입을 보완하는 접근방식이다. 전통적 개발협력은 정부 재원 중심의 구조로 인해

한계에 직면하고 있으며, 특히 단기성과 위주의 예산 집행은 지속 가능한 변화를 만들기 어렵다. 이러한 한계를 보완하기 위해 ‘성과에 지불하는 계약’이라는 새로운 방식이 제안된 것이 바로 임팩트채권이다. IB는 혁신적인

자금 조달 메커니즘으로 등장했다(OECD, 2016). 두 모델의 차이는 명확하다. SIB는 정부가 성과보상자로서 투자자에게 원금과 약속한 이자를 상환하는 반면, DIB는 기부주체나 재단, 다자간 기관과 같은 제3자가 성과보상자가 된다. 프로젝트 대상 지역도 다르다. SIB는 주로 자국 내에서 이루어지지만, DIB는 저소득 및 중간소득 국가(LMICs)에서 시행된다. 이러한 임팩트채권은 공공부문 재정의 한계를 보완하고 민간의 자본과 혁신적 접근을 결합하는 새로운 메커니즘으로, 세계은행(WB), 영국의 FCDO, 미국의 USAID, 한국국제협력단(KOICA) 등 다양한 국제기구와 개발협력기구(DFIs)가 이미 적극 동참하고 있다. 세계은행은 팔레스타인 청년실업률 문제(World Bank, 2019), 카메룬 아동사망률 감소, 남아공의 야생동물 보호(World Bank, 2022) 등 임팩트채권을 이용하여 프로젝트를 추진했다. 이러한 국제사회의 움직임은 임팩트채권이 일시적 유행이 아니라, 성과 중심 행정과 민간참여 협력의 새로운 국제 표준으로 자리 잡고 있음을 보여준다.

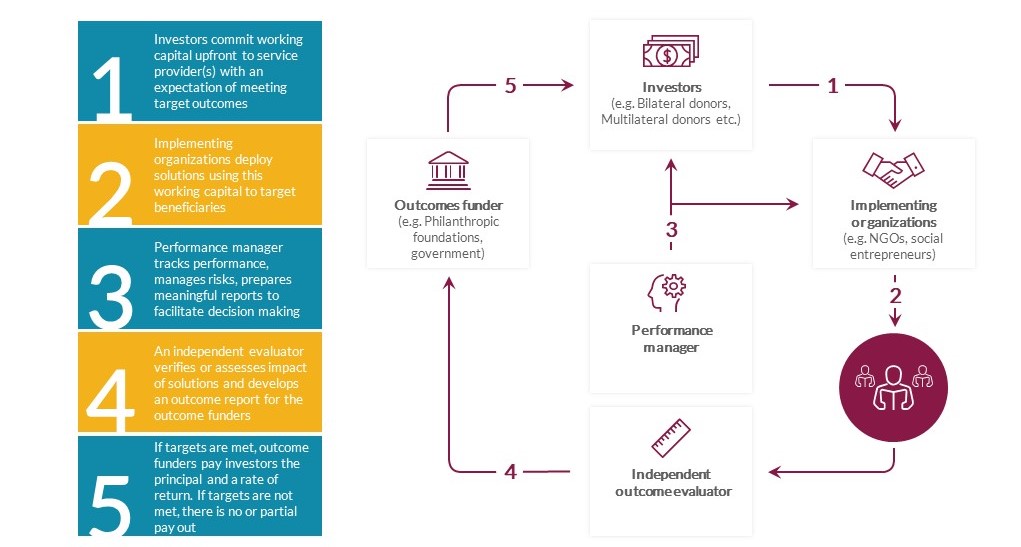

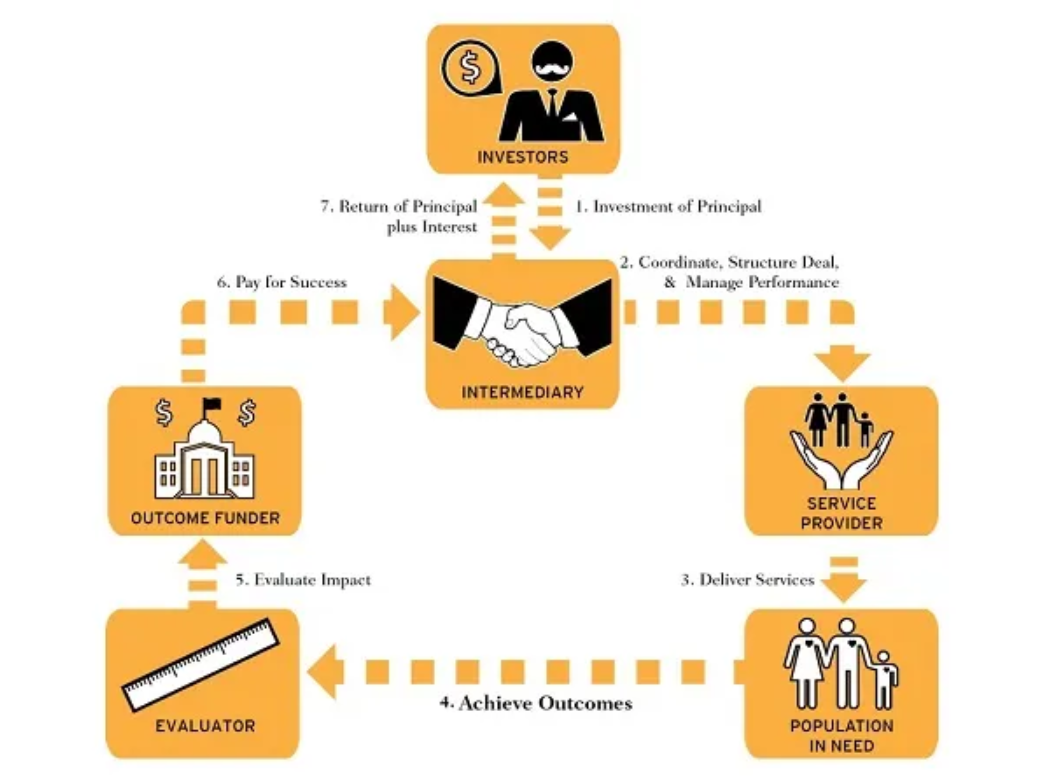

임팩트채권의 구조와 참여 주체별 동기5개 주요 주체와 8단계 프로세스임팩트채권은 5개의 주요 참여주체로 구성된다(Social Finance, 2012): - 성과보상자: 사업수행 성과에 대한 보상을 지급하는 정부 또는 재단

- 운영기관: 임팩트채권의 기획, 운영, 관리를 총괄

- 투자자: 사업 초기 자금을 조달하는 민간투자자

- 서비스제공자: 실제 현장에서 서비스를 제공하는 전문기관

- 평가주체: 성과를 객관적으로 측정하는 독립 평가기관

임팩트채권의 운영은 다음과 같은 8단계 프로세스로 진행된다(Carè, 2021; OECD, 2016): ① 계약 체결 → ② 투자금 유치 → ③ 서비스제공자 선정 및 사업 관리 → ④ 사회서비스 제공 → ⑤ 성과 측정 → ⑥ 결과 전달 → ⑦ 성과보상금 지급 → ⑧ 투자금 회수 이 구조의 핵심은 '성과 달성 시에만' 예산이 집행된다는 점이다. 실패한 사업에는 공공예산이 집행되지 않으며, 투자자가 위험을 부담한다. 이는 기존 복지정책의 '투입 중심' 예산 집행과 근본적으로 다른 방식이다. 왜 참여하는가: 주체별 효용임팩트채권에 참여하는 이유는 참여 주체별로 다르다. 성과보상자(정부/재단)에게 임팩트채권은 공공예산을 성과에 연동해 지출할 수 있는 구조를 제공한다. 성과 달성 시에만 예산을 집행함으로써 예산을 절감할 수 있으며, 예방적 사업확장으로 사회 비용 및 행정 비용을 감소시킬 수 있다. 투자자에게는 사회적 목적을 가진 투자로서 리스크와 보상 구조가 명확히 설정된 새로운 자산군이라는 점에서 의미가 크다. 단순 기부나 보조금이 아니라, 성과에 따라 수익이 발생하는 구조이기 때문에 사회적 가치 창출과 재무적 회수 가능성을 동시에 추구할 수 있다. 이는 CSR, ESG경영에 도움이 될 뿐만 아니라 새로운 투자 포트폴리오의 확장 가능성을 확보할 수 있다. 서비스제공자는 기존의 위탁사업과 달리 운영 자율성과 성과 인센티브를 동시에 부여받는다. 자율성을 확보한 현장 조직은 보다 혁신적이고 창의적인 방식으로 문제 해결을 시도할 수 있으며, 성과가 달성될 경우 명확한 보상과 함께 긍정적인 홍보 효과, 그리고 실질적 경험의 축적이라는 세 가지 이점을 얻게 된다. 운영기관과 평가기관에게는 정책 학습과 증거 기반 의사결정을 제도적으로 내재화할 수 있는 기회가 된다. 운영기관은 다양한 이해관계자를 연결하며 협업 구조를 설계하고, 평가기관은 객관적 데이터를 바탕으로 사업의 성과를 입증함으로써 향후 유사 사업의 개선 방향을 제시할 수 있다. 결국 임팩트채권은 모든 참여자가 각자의 동기와 이익을 가지고 참여할 수 있는 협력적 생태계의 플랫폼으로 기능한다.

서울시 제1호 SIB: 예방적 복지의 성공 사례대표적인 사례로 서울시 '경계선지능 아동 사회성과연계채권(SIB)' 프로젝트를 들 수 있다. 이 프로젝트는 아시아 최초의 SIB로, 2016년부터 3년간 약 10억 원 규모로 진행되었다. 경계선지능 아동, 왜 문제인가?대상은 서울시 아동복지시설에 거주하는 경계선지능 아동 100여 명이었다. 경계선지능 아동은 흔히 '느린 학습자'로 불리며, IQ 75~85 사이에 속하는 아이들이다. 지적장애(IQ 70 미만)로 분류되지 않아 정부 지원 대상에서 제외되고, 일반학교에 진학하지만 또래에 비해 학습을 따라가기 어려워 방치되기 쉽다. 이 아이들을 그대로 두면 성인이 되었을 때 기초생활수급자가 될 확률이 일반 아동의 15배 이상에 이르고, 일부는 결국 지적장애 판정을 받게 되어 평생 정부보조금을 받아야 한다. 이 문제를 "예방 단계에서 개입하자"는 발상에서 출발한 것이 바로 서울시 제1호 SIB다. 정부가 사후복지 대신 사전에 개입해 사회문제를 예방하려 한 첫 사례이기도 하다. 프로젝트 구조와 성과서울시가 성과보상자로 참여했고, 팬임팩트코리아가 운영기관으로 전체 구조를 설계·조정했다. 사단법인 피피엘, MY소셜컴퍼니, UBS증권이 투자자로 참여했으며, 대교문화재단이 사업수행기관으로서 프로그램을 직접 운영했다. 성과 검증은 성균관대학교 산학협력단이 독립 평가기관으로 맡았다. 사업의 성과는 두 가지 지표, 즉 인지기능지표 개선과 사회성지표 개선으로 측정되었다. 교육 현장에서는 대교문화재단이 보유한 40년의 아동교육 노하우가 발휘되었다. 눈높이 프로그램을 기반으로 아이들의 학습 능력과 사회적 적응력을 향상시키는 맞춤형 교육과 심리 지원이 제공되었다. 프로젝트가 종료되었을 때, 아동들의 인지지표와 사회성 지표가 모두 유의미하게 개선되었고, 이에 따라 투자자들은 약정된 성과보상금을 수령했다. 이 사례는 임팩트채권이 단순한 복지수단이 아니라, '예방적 복지'와 '성과기반 자본'이 만나는 지점에서 작동할 수 있음을 보여준다. 또한 정부는 예산을 효율적으로 집행하고, 민간은 사회적 가치 창출과 수익을 동시에 실현함으로써 공공과 민간이 협력해 사회문제를 해결하는 새로운 패러다임의 모델을 제시했다.

한국의 제도적 과제: '가능한 투자'가 되게 하라현재 국내에서 임팩트채권 투자가 활성화되지 못하는 가장 큰 이유는 법·제도적 제약 때문이다. 국내 벤처투자회사가 벤처투자조합을 통해 임팩트채권으로 투자할 수 있는 규정이 없다. 벤처투자조합은 벤처투자 촉진에 관한 법률에 따라 중소·벤처기업 등에 투자를 주목적으로 결성하는 조합으로, 정부와 기관의 출자를 받아 설립된다. 그러나 동 법률 제2조 1항에 따르면, 벤처투자조합으로 투자할 수 있는 방법은 주식회사의 주식, 무담보전환사채, 무담보신주인수권부사채, 유한회사 또는 유한책임회사의 출자 인수 등으로 한정되어 있다(벤처투자 촉진에 관한 법률 제2조 제1항). 이로 인해 국내 임팩트투자사는 임팩트채권 투자를 희망하더라도 벤처투자조합을 통해 투자할 수 없는 상황이다. 따라서 벤처투자조합에서 임팩트채권 투자를 가능하게 하는 법의 개정이 시급하다. 이는 정부와 기관의 출자로 설립된 벤처투자조합을 효율적으로 운영할 수 있을 뿐만 아니라, 임팩트채권이라는 새로운 투자 상품을 통한 투자 수단의 다변화에도 도움이 될 것으로 기대된다. 아울러 아프리카 등 신흥국 대상 임팩트 투자의 중요성이 커지고 있으며(이종현·곽재성, 2021), 임팩트채권 시장 또한 지속적으로 성장하고 있다. 이를 통해 국내외에서 사회적 임팩트를 실현함으로써 기업 선호도 효과에도 도움이 될 것으로 보인다(홍유정 & 김종성, 2023).

결론: 선택이 아닌 필연, 제도적 기반 구축이 시급하다국제사회는 2024년 보고서에서 SDGs 자금조달 격차를 가장 큰 위기의 본질로 규정했다. 전통적인 정부 예산과 ODA만으로는 포용적 성장과 불평등 완화를 달성하기에는 한계가 있다. 따라서 민간의 재원과 전문성을 동원할 수 있는 혁신적인 금융 메커니즘인 임팩트채권은 선택이 아닌 시대적인 필연이 되었다. 현재 전 세계적으로 약 320여 개의 임팩트채권이 계약되었거나 진행 중이다. 그중에서도 영국(93개)과 미국(28개)이 가장 활발하게 운영되고 있으며, 한국은 교육, 건강, 고용 등 다양한 분야에서 총 5건의 SIB 사업 중 4건을 성공적으로 마무리했고, 나머지 1건이 현재 진행 중이다. 흥미로운 점은 한국보다 늦게 시장에 진입한 일본이 이미 20여 개의 IB를 추진 중이라는 사실이다. 이는 한국이 선도적으로 시작했음에도 불구하고, 제도적 기반이 충분히 마련되지 않아 시장 확장 속도가 더디다는 점을 보여준다. 따라서 우리도 제도적 정비와 금융 인프라 구축을 통해 임팩트채권의 활성화를 촉진할 필요가 있다. 세 가지 정책적 제안한국이 임팩트채권 생태계를 활성화하기 위해서는 다음 세 가지 정책적 노력이 요구된다: ① 법·제도 개혁: 임팩트채권을 벤처투자조합의 합법적 투자대상으로 포함

② 세제·회계 인센티브: 민간투자 참여를 촉진할 수 있는 세제 혜택 부여

③ 공공-민간 협력 플랫폼 상설화: 정책 학습과 시장 활성화를 동시에 이룰 수 있는 협력 체계 구축 결국, 임팩트채권은 공공의 한계를 넘어 민간의 창의성과 자본을 공공성과 결합시키는 혁신적 금융 메커니즘이다. 이는 단순히 재원을 확보하는 도구가 아니라, 사회문제를 예방하고 지속가능한 변화를 촉진하는 새로운 민관협력 구조이다. 전 세계가 성과 기반으로 전환하는 지금, 한국도 제도적 기반과 시장 인프라를 정비하여, 민간의 참여가 자연스럽게 확장될 수 있는 생태계를 마련해야 한다. 임팩트채권은 한국 국제개발협력이 나아가야 할 새로운 방향이자, 사회문제 해결의 혁신적 도구로 자리매김할 것이다.

참고문헌- 곽제훈(2014). 정부와 사회를 변화시키는 투자, 사회성과연계채권(SIB). 국제개발협력, 3, 55-74.

- 이예은·이종현·곽재성(2024). 임팩트채권 프로젝트의 성공 요인 탐색적 연구: 아시아와 아프리카 중심으로, 한국진로ㆍ창업경영학회, 8(3), 165-191.

- 이종현·곽재성(2021). 사하라 이남 아프리카의 ICT 스타트업 창업생태계 주요 구성요소 우선순위 연구, 한국진로ㆍ창업경영학회, 5(3), 129–154.

- 홍유정·김종성(2021). 소셜벤처 비즈니스 모델 유형별 투자선호도가 투자의도에 미치는 영향: 긍정적 정서 매개 효과 검증, 한국진로ㆍ창업경영학회, 7(1), 55–72.

- Carè, R.(2021). Developing Social Impact Bonds to Tackle Emerging Social Needs and Promote Social Welfare. Waterloo: Asian Development Outlook (ADO)

- OECD(2016). Understanding social impact bonds.

- Social Finance(2012). A NEW TOOL FOR SCALING IMPACT: How Social Impact Bonds can mobilize private capital to advance social good.

- World Bank(2019). Rethinking Job Creation for Palestinian Youth.

- World Bank(2022). Wildlife Conservation Bond Boosts South Africa's Efforts to Protect Black Rhinos and Support Local Communities.

[그림 1] 출처: Dalberg Advisors: DIB(개발성과연계채권, Development Impact Bonds) 메커니즘 [그림 2] 출처: Brookings Institution: 임팩트채권(Impact Bonds, IB)의 역할과 매커니즘 저자 소개이예은 교수는 경희대학교 국제대학원 국제개발 프로젝트 매니지먼트 전공 겸임교수로, 민간참여 국제개발(Private Sector Engagement)과 임팩트투자 분야의 전문가이다. 민간부문개발(PSD), 민간부문참여(PSE), 기업의 사회적 책임(CSR), 환경·사회·지배구조(ESG), 민관협력(PPP), 그리고 임팩트 투자(Impact Investment) 등 민간 자원 동원을 통한 개발협력 메커니즘을 연구하고 교육하고 있다. 특히 아시아와 아프리카 지역의 임팩트채권 프로젝트 성공 요인에 대한 연구를 수행하고 있으며, 전통적인 공공 재원 중심의 개발협력을 넘어 사회문제 해결을 위한 혁신적 금융 메커니즘 구축에 관심을 가지고 있다. 개발금융, 기후금융, 임팩트채권, 개발금융기관(DFI) 사례 분석 등을 통해 성과 기반의 민간참여 국제개발 생태계 조성을 위한 학술적·실무적 연구를 지속하고 있다.

|